读家 | 白岩松:努力让这个世界变得更好一点

白岩松

-01-

如果你经常去逛书店的话,不难发现,总会有那么几本畅销书被摆在显眼的位置上,而且已经被翻得书角卷边,松松蓬蓬,比原来厚了一倍。这其中,就有白岩松的《白说》。

对当下的年轻人来说,认识白岩松的方式,鲜少来自电视。互联网如此丰富多彩,且传播快捷,他们更热衷的是白岩松独有的人生牌“心灵鸡汤”和出神入化的段子手笑料。

曾经人们觉得他无比正经、严肃,当年他刚开始做早间新闻节目时,还有读者来信跟他说,一大早上看到一张哭丧的脸,一整天的心情都不好了。

渐渐地,人们又觉得他有些“不正经”,毕竟在很多重要的赛事解说上,他周身都散发着一股手到擒来的幽默。比如,巴西里约奥运会开幕式,央视就专门推出了一个白岩松版本的解说。

中国代表团入场时,他看到黄红相间的队伍解说道,“我觉得中国代表团的西红柿炒鸡蛋的服装还可以吧?毕竟很多中国人学会炒的第一个菜就是西红柿炒鸡蛋,还真有点代表特色,另外也比较低调,不去跟别人抢风头。西红柿炒鸡蛋,中国人的国民菜。”

而在索马里代表团入场时,他又说道,“多一些索马里人当运动员,就少一些海盗”。

妙语迭出,令不少网友直呼“神解说!”

-02-

但白岩松于我,还有另外一种特别的存在,那就是所有新闻专业学子一提起来就满眼崇拜的偶像。

1989年毕业于中国传媒大学新闻系的白岩松,并没有想过自己有一天会成为一名电视节目主持人。访谈节目里,他风趣地说,虽然穷,镜子总是有的。

刚毕业的时候,他被分配到中央人民广播电台《中国广播报》工作,虽然大学专业侧重广播电视,报纸对他来说是陌生的领域,但他还是凭借努力开创了一片自己的天地,同时也收获了难能可贵的编辑生活的经历。

1993年,央视推出《东方时空》这档节目,制片人时间不喜欢主持系出来的人来做主持人,于是找来了白岩松全程出镜。那时白岩松还担心,自己是兼职,出镜后会被别人认出来不太好,制片人时间安慰道,你见过有人在早上看新闻的吗?

事实上,《东方时空》栏目开办后,便产生了广泛的影响,它的出现对中国电视新闻业的发展是一个非常重要的节点,最终改变了中国内地观众早间不收看电视节目的习惯,被誉为是“开创了中国电视改革的先河”。

而白岩松,也因为这档节目,开始了自己的电视新闻生涯。

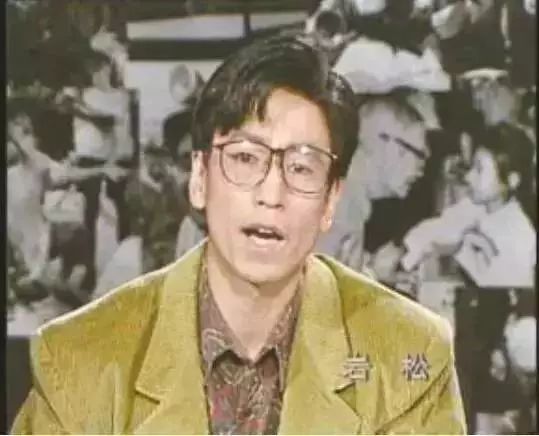

《东方时空》开播初期的白岩松

-03-

随着时间推移,他自己渐渐爱上了这个行业,主持的节目也越来越多,白岩松说,自己其实是有一种表达欲的,而成为一名电视新闻主持人很好地激发了他的这种潜力。

这一做,就是20多年。

期间,他主持了数不清的重要事件,港澳回归、抗洪救灾、国庆转播、汶川地震、奥运会开幕式闭幕式……举凡国家大事要事,他全程参与,无一遗漏。

2001年7月13日,北京申奥成功,莫斯科直播演播室。

有人说,只要看到白岩松,就知道是有大事情了。

而参与这么多大事情的背后,是常人无法了解的劳累和压力。

曾经一周七天,五天都要直播,还有一天有周刊的栏目要做,剩下一天还要处理些突发的事情。

于是发烧的时候要主持节目;手术第二天也要主持节目;嗓子说不出话的时候,后面放一热水瓶,隔一会儿就要趁屏幕切换的空档喝水润润嗓子。

而且常常做节目的时间也特别紧迫,主持《新闻1+1》的时候,晚上9:30的节目,中午12点开选题会,以保证当天聊得话题都是最新的,确定好选题后,就要立马去做查资料、联系采访、准备稿子等一系列的筹备工作。

电视里的他,常常看起来什么都懂,讲经济危机、聊医改……但背后是笨鸟先飞一样地去做功课。这些年,他坚持自己写解说词,用笔,在纸上删删改改。

白岩松主持新闻节目

鲁豫也说过,觉得自己不用做新闻特别轻松,而对比白岩松,他所面对的压力是日复一日,身体和神经都不能得到放松。

2003年,各种机缘巧合,白岩松要同时兼着三个栏目的制片人,当了领导,责任也大了起来。

但跟着他做事无疑是让人羡慕的,因为生活里的事,他会替下属考虑周全,而工作上的事,他又会非常认真和严格,从来没有“差不多”一说。

强将手下无弱兵,到后来,他所带领的栏目组成材率最高,诞生了20来个正副制片人、记者站的站长、副主任。

当时组里还出了柴静、张泉灵,可以说没有哪个栏目能比。

-04-

慢慢地,白岩松凭借自己的实力和担当奠定了自己在央视和观众心里的地位。

他主持的节目深刻而不呆板,活泼而不媚俗。镜头前的他理性、睿智,作为一名新闻工作者,他的评论分析极具洞察力且言辞犀利,把老百姓敢怒不敢言的事情翻到台面上讲,被评价为是媒体自由的象征。

尽管从未主持过新闻联播,但在央视每年制作的年历上,他总出现在显著的“一月份”位置。于是,又有人叫他“央视一哥”。

当然随之而来的也是各种纷杂的声音,让白岩松哭笑不得的是那种极端的夸赞和贬损。

他做时评节目,批评得直击要害时,有人会说他是“民族的脊梁”;而要是不符合一些人的心意,比如曾经呼吁大家不要通过“抵制家乐福”的方式去爱国,这时又会被骂是“汉奸”。

但对于这些,白岩松早就学会了不挂怀于心,他说,身处名利场中,最重要的就是能为自己设置一道门,去关闭外界的流言蜚语,你可以消费我作为娱乐,我也有权利不参与到其中。

如今的他,没有以前尖锐、犀利,也不再是那个跟领导拍桌子、摔门的青年,但对于时代的观察和反思却从没有停止过。

他没有微博,也没开微信,所有近些年他的所思所悟都写在了他的书里,《幸福了吗?》和《白说》。

他谈幸福,“过去我们饿的时候,是一路奔着饱去的。终于有一天绝大多数人饱了,或者说不那么饿了,但是发现你的欲望更强了,想要拥有的东西更多了。”

“我们向前走得太远了,已经忘了当初为什么出发了。为名忙,为利忙,为各种各样的事情忙。原本为了这些事情忙,是因为觉得它们跟幸福很近,可是后来把幸福都忘了。每天焦虑、烦躁、难过、憔悴,玩命地挣钱,却从来没有花钱的时间。”

他谈青春,“我做制片人的时候,有一个孩子来实习。一问,才上大一。他觉得早实习可以早点儿熟悉行业,将来找工作更有把握。我说对不起,从明天开始你还是回学校做个大一学生吧。”

“我个人认为,转型期的中国,一个特殊的时代之下,每个行当都会面临焦虑,大学校园也不能幸免。我期待十年或者更久以后,年轻人的大学生活能够更加心平气和,可以享受纯粹的念书时光,但现在似乎不行。”

他谈焦虑,“时代的速度太快了,谁也不敢踩刹车。都想跑,没办法,不竞争好像就不是当下的中国人。这是个体焦虑的缘由。”

他谈传媒行业的发展,“传媒应该具有五种功能:解闷、解惑、解气、解密、解决。解闷需要娱乐,解惑需要知识,解气需要分寸,解密需要勤奋和时代进步,解决需要影响力和耐心。如果传媒只剩下解闷,时间长了,观众就该去解手了。”

“娱乐节目非常重要,但是如何能把它做得更有智商一点儿?如何去强调某种责任感?有人说,老百姓喜欢嘛。是不是表面上老百姓喜欢的媒体都要给?不一定。想想看,可能另一拨老百姓喜欢的,或者深层次喜欢的,你给了吗?”

他谈人性,“涉及道德的问题,不应追问人们‘有没有道德’,更应该思考的是,我们的社会环境、相关的法律制度,是否进步到了让人们‘可以展现道德’的时候。中国人不缺德,缺的是让‘德’展现出来的制度保障与大环境。”

……

白岩松主持节目《感动中国》

-05-

正如白岩松所说,新闻这一行,“的确是一个需要点儿理想主义才干得下去的行当。”但当下这个时代,谈理想好像已经过时,或者说不那么纯粹了,毕竟骗子也时常跟你谈理想。

再加之自媒体前所未有的发展,传统新闻行业也受到了不可避免的冲击和挑战。

偶尔白岩松也会怀念十几年前的日子,“那还是一个电视主持人星光灿烂的时代,CCTV里也还群雄逐鹿,大家自信满满地谈论着十年后,谈论着未来。”

“而如今,热闹已开始变得冷清,有人退了,有人辞了,有人创业了,有人遇到事故了。一转眼,人群散了。”

但他从不后悔并庆幸自己的职业选择,就像他曾在自己书里的序中说过的,他和他的同行大多数时间都在想办法不让这个世界变得更坏,同时还要努力让这个世界变得更好。

历史的车轮滚滚向前,每个时代都有每个时代要解决的难题和困惑,白岩松对这些都抱着乐观的态度。

“中国这列火车,我们希望它朝正确的方向走。但是别忘了,一定有人拦在车的前面把它往回推,也有人在侧面瞎推。更可气的是,还有相当多的人,坐在车顶上,事不关己。这是一个非常残酷但必须接受的现实。好,我们接受。但在接受的同时,确保自己是向前推动的人群中的一份子就好了。”

这是他一直在做的事情,更是他不曾忘记的使命。

几年前,白岩松送过自己的一本书给汪峰,是那本《幸福了吗?》。他在扉页写下:你的音乐就是我这本书的音乐版,我的书是你音乐的文字版。

有一天,他开着车,听到汪峰又唱那首《光明》,忽然一下,热泪盈眶。

也许征程的迷惘会扯碎我的手臂;

可我相信未来会给我一双梦想的翅膀;

虽然挫折的创伤已让我寸步难行,

可我相信光明就在远方。

作者:朝歌,心愿是有朝一日能够兼济天下。

编辑:朝歌